葬儀の流れ

Funeral process

もしもの時に慌てないために…。

大切な方が死に直面しても、

慌てないように葬儀の流れを

順を追ってご説明いたします。

尚、詳細に関しましては、

地域・宗教によって異なる場合が

ございますのでご了承ください。

ご逝去からご葬儀までの手順

01

ご臨終

-

病院で亡くなられた場合

医師より死亡診断書を受け取ります。

※保険関係の手続きに診断書のコピーが必要となります。 -

ご自宅で亡くなられた場合

かかりつけの医師にご連絡ください。

-

病院以外で亡くなられた場合

警察に連絡します。検視、検案などを経て死体検案書をいただきます。

【24時間365日】

いつでも弊社専門スタッフが、

ご遺体の安置やご葬儀に関する事のすべてを

お手伝いさせていただきます。

【確認事項】

- 住所(移送先)

- 施設・病院名(部屋番号)

- 故人名

- 喪主名

- 宗派

- お迎えの時間(病院へ伺う)

- 連絡先(自宅・携帯)

など正確にお伝えください。

02

ご遺体の搬送・安置

- 寝台車でご遺体を指定場所「ご自宅」または「安置場所」に搬送します。

※予め、ご安置の場所を決めておきます - 宗家の菩提寺(※宗派)を、葬儀社へお知らせください。

【弊社にて各宗派に合わせ、枕飾り一式を設置します】

- 故人様がお休みいただくお部屋なので、きれいに整えておきましょう。

- 敷き布団、掛け布団などをご用意いただきます。

※故人様が生前使用されていたもので構いません。 - 北枕、または西枕にします。

03

訃報の連絡

- 菩提寺にまず一報を入れ、枕づとめ(枕経)に来ていただくよう依頼をします。

【確認事項】

- 葬儀の日時

- 戒名・法名・院号

- 僧侶の人数

- 御布施

- お寺参日時

- 納骨日時

等の詳細な打ち合わせをおこないます。

- 親戚・勤務先・友人・知人近隣の方(町内会長など)へ訃報をお伝えします。

04

死亡届と火葬日時の決定

- 役所へ死亡届を提出します。

※手続きには、「1.死亡診断書」「2.印鑑」が必要になります。 - 斎場へ火葬の予約をします。電話での予約もできます。

能代市斎場:0185-52-4551

能代市斎場の火葬時間 午前 9:00 10:00 11:00 午後 13:00 14:00 15:00 - 菩提寺・葬儀社へ火葬日時を連絡します。

05

葬儀内容の打ち合せ

「喪主」「日程」「場所」の決定、ご予算や弔問・会葬者の人数、

家族の希望に沿ってプラン内容を決めます。

〜葬儀社との打ち合せ内容〜

- 知らせ書印刷・新聞死亡広告掲載の手配

- 遺影写真・会葬御礼品・引出物・引菓子・お料理・他

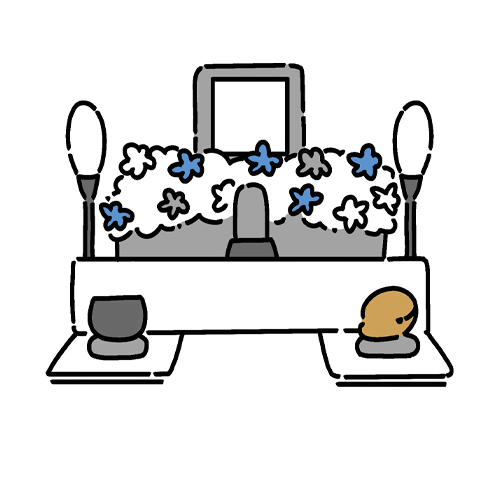

- 棺・霊柩車・式場・祭壇・供物などをお選び頂きながら費用構成の確認をいたします。

式場選定にあたっては、おおよその会葬規模を算出して、

ご希望する式場の収容設備で見合うかどうかの確認もさせていただきます。

〜宗家が取り急ぎ検討するもの〜

- 葬儀にどなたを御呼びするのか明確にし、「リストアップ」を早めに進め、ご案内・ご連絡をいたします。

- リストに従い、お料理(お膳)や引出物などを注文するため、事前に出席の確認を取る事が重要になります。

06

役割分担

- 火葬当日の留守番依頼

(※通常2名以上〜) - 葬儀当日の留守番依頼

(※通常2名以上〜) - 受付係

(※葬儀規模に合わせ人数を決めます) - 会計係

(※受付係の中にお1人いるのがベストです) - 下足係

(※ホール葬の場合は必要ありません) - 司会者

(※菩提寺様と必ず事前に相談が必要です) - 弔電奉読者

(※事前に何通を奉読するか、読み方の確認) - 弔辞奉読者

(※事前に御願いをし可・否確認が必要です) - お供物等の帳面記載

(※後回しにすると記載漏れの原因) - 写真記録係

(※後世に残すために撮る事をお薦めします) - 駐車場・道案内係

(※ホール葬の場合は必要ありません) - 位牌、遺影、遺骨などの持ち手を決めます

(※葬儀規模に合わせ人数を決めます)

07

納棺の儀

- 棺にご遺体を納め、故人の愛用品を棺に納めます。

納められたご遺体の周りには、故人が生前に愛用していた品物(副葬品)を一緒に入れてあげてください。 - お米・あずき(豆類)一握り程度の量を、各小皿に分けて納棺前に準備してください。

- 納棺の儀に、ご都合で間に合わない(近親者)方がおられる場合は、御別れ花(納棺花)を人数分寄せておきます。

後程(到着次第)飾っていただきます。

弊社専門スタッフが真心こめて、故人を偲びながら

先導して御遺族と共に納棺の儀をお手伝いいたします。

08

出棺・火葬

- 最後のお別れをして、弊社スタッフ先導のもとに釘打ちをおこないます。

(※棺の種類により釘打ちをしない棺もあり) - 火葬許可書・埋葬許可書の2通を斎場へ持参します。

- 火葬場への持参品(※専用リスト)を確認します。

- 乗車台数の振り分けの確認と手配を早めにおこないます。

- 火葬場より埋葬許可書が渡されますので、大切に保管してください。

(※納骨の際に管理者へ必要になります)

09

お遺骨帰宅・骨上げ

- 玄関外にて、弊社設置の“お清め所”において手洗い・うがいをします。

(※宗派により使用しない場合もございます) - 祭壇の所位の場所“骨台”にお遺骨を安置します。

- 喪主から順次、御焼香をします。

- 菩提寺が“おつとめ”に来られる場合が多いので、お茶菓子等の準備も欠かさないようにします。

10

最終打合せ

- 会葬御礼品・引出物・口取りの最終個数の確認

- お料理(お膳)の最終個数の確認

- お斉席次表の最終確認

- 生花等の供物の“順番・配列”の最終確認

- 花包をするかの確認と、どの生花を何基包むかの確認

※一般会葬者へ花包みをするかの有・無

※お斉出席者へ花包みをするかの有・無 - 御遺族席の設置数の確認

- マイクロバス送迎の有・無確認(※出発時間)

11

葬儀

- 葬儀式場へ持参するものをご用意します。

(※宗派・地域により異なる場合がございます) - 葬儀式場の準備をします。

(※自宅葬は移動無し)

※生花などの供物を式場へ移動し飾付けをします - 受付の準備をします。

※受付係の確認・芳名録帳・筆記用具・香典収納袋 - 会葬御礼品の袋詰めセット業務

- 司会者との最終確認

- 弔電奉読の最終確認

- 弔辞の最終確認

- 開式の1時間前には身支度を整えて式場にお集まりください。

※万が一、会葬者が早く会場入りした場合に対応が必要

※焼香の作法説明・親族席の確認・菩提寺出迎えなど